(11화)

과속스캔들(상)

박준걸 artella@lycos.co.kr / artella@nate.com

쌀집 정가놈 별명이 팔랑개비라고 했던가? 필시 그런 별명으로 불렸을 것이다. 인생 한평생을 바람을 맞으며 살 듯, 사는 모양새가 한시라도 바람을 피우지 않으면 당장이라도 죽어나갈듯이 온 동네 염문을 뿌리며 사는 녀석이었다.

아파트 초입머리의 쌍과부네 맥주집부터 시작해서 시장 통돼지 곱창집 과수댁, 대로 건너편 으라차차 노래방 여주인, 한 달에 세 번은 주인이 바뀐다는 언니네 막싸롱 마담들까지… 이 정가놈이 들쑤시고 다니지 않은 집이 없을 정도였다.

오죽하면 아파트 인근에 술집 오픈하면 그 주인 여자가 몇 번 만에 정가놈 품 안에 쓰러질 것인가 내기를 했겠는가. 그래도 아파트 정문에 번듯한 쌀가게를 운영하는 터라, 먹고사는 데는 지장이 없기도 하겠지만, 실상 녀석의 행색을 보면 도저히 이놈이 정력절륜한 변강쇠라고 생각하지 못할 것이다. 키 157센티 정도의 오종종한 몸매에 얼굴은 ‘개그콘서트’에서 한참 마빡 때려가며 웃기던 개그맨 정아무개를 닮았으니 말이다.

태풍이라도 불면 당장이라도 날아가 버릴 듯한 애처로운 몸매와 안타까운 얼굴을 하고 있는 녀석이 아파트 인근을 호령하는 정력가라고는 생각하기 참으로 어렵다. 뭐, 호이장놈 말대로 그놈의 애처로운 꼬락서니가 여성들에게서 모성본능을 이끌어내는데 최적의 조건을 갖추고 있다면 딱히 반론을 제기하기는 어렵지만 말이다.

더욱 가관인 것은 녀석의 아내였다. 동네 아줌마들 사이에 떠도는 그녀의 별명은 ‘장비’였다. 키 175센티에 100킬로를 넘나드는 우람한 체격의 그녀는 양손에 쌀가마니 하나씩 들고 아파트 계단을 뛰어오를 정도의 괴력을 갖고 있었다. 성격 또한 괄괄한지라 씁새의 욕지거리 정도는 그저 어린아이 옹알이 수준으로 여길 정도였고, 제 남편놈 바람 피우는 현장이라든가, 그러한 소문이라도 들려올 때면 비오는 날 개 때려잡듯 남편놈 때려잡는데 이골이 났다. 한 달이 멀다하고 아파트 정문 앞에서는 정가놈의 비명소리와 정가의 마누라가 들려주는 우렁찬 욕지거리가 떠나지를 않는 터였다.

바로 그 정가놈이 어떤 바람이 분 것인지 씁새를 알현하길 간청했다.

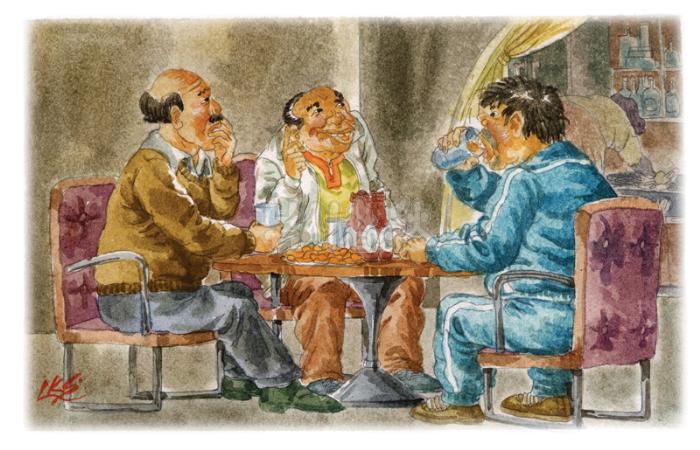

“나는 말이여… 참이루 요상시럽고도 해괴헌 것이 자네의 바람기가 영원히 잠들지 않는다는 것을 알문서두 존나리 두들겨 패고, 마음 다쳐가문서 자네를 붙잡고 사는 자네의 마누라가 더 요상시러워.”

씁새가 맥주잔을 내려놓으며 말했다.

“예미! 척 보문 몰러? 이 쓰벌눔 정력이 변강쇠 아랫도리 걷어찰 정도루다 탱천하잖여? 당연시럽게 이눔 마누라두 이 쓰벌눔 아랫도리 때미 헤어지덜 못하구 데불구 사는 거 아니여? 좌우간 사내자석들은 아랫도리가 겁나게 좋아야 혀!”

호이장놈이 자신의 사타구니를 쓰윽 쳐다보며 말했다.

“이 쓰벌눔덜은 친구가 고민 상담 좀 하자구 불렀는디, 개새끼 씀바구 뜯어먹구 재채기허는 소리들만 혀.”

정가놈이 버럭 소리를 질렀다. 그러면서도 녀석의 초승달처럼 찢어진 눈은 주방에서 오징어를 굽고 있는 마담의 펑퍼짐한 엉덩이에 쏠려있었다.

“예미 지랄! 우덜이 우치키 니놈 같은 팔난봉꾼 친구여? 우덜은 니놈처럼 개차반이루다 집구석 팽개치구, 고생허는 마누라 거들떠두 보덜 않고 아랫도리 휘두르고 댕기는 놈덜이 아니여.”

씁새가 자신의 잔에 맥주를 채우며 말했다.

“월레? 이 씁새가 인자는 막가자는 거여? 니놈, 재작년에 거제도루 바다낚시 갔다가 막싸롱 지집들헌티 홀려서 술값이루다 낚시장비 홀랑 뜯기구 알몸땡이루 부둣가서 노숙허구 있던 거 우덜이 쫓아가서 데불구 온 거 생각이 안 나는 겨?”

호이장이 피식 웃으며 말했다.

“어따, 이 잡스런 놈이… 그건 바람이 아니라, 일탈이라구 허는 겨, 일탈! 일상에서의 탈출!”

“개시키… 니놈이 허는 짓은 로맨스구, 넘들 허는 짓은 죄다 불륜이여?”

“그려서? 그람, 호이장 니놈은 이 정가놈 허는 짓이 옳다, 이거여?”

호이장과 씁새의 언성이 높아지자 정가놈이 테이블을 펑펑 치며 말했다.

“이 쓰벌놈들아, 좀 조용히 혀. 니놈들 싸우라구 이리 부른 거 아니여! 이 쓰벌눔들은 친구가 고민 상담 좀 헌다는디 뭔 지덜찌리 개지랄루 쌈박질이여?”

“예미… 그려서, 뭔 고민이 있다는 겨?”

씁새가 씩씩거리며 물었다.

“그것이 말여… 접때… 저 아래 대로변 볼링장 지하에 아담시런 맥줏집이 오픈했잖여? 그란디… 그것이 오픈 축하해주러 들렀다가 좀 술이 과해져서 잠시 정신을 잃었는디… 우치키 알구서 마누라가 들이닥쳤구먼.”

“이 변강쇠 아랫도리 걷어찰 놈이 또 술집 오픈허자마자 그 집 마담을 오픈해 버린 겨?”

씁새가 놀라 의자에서 일어서며 소리쳤다.

“아… 이런 번갯불에 콩 볶아먹을 새퀴! ”

호이장놈도 자리에서 벌떡 일어서며 소리쳤다. 그도 그럴 것이 볼링장 지하의 맥주집이라면 오픈한 지 며칠 되지 않은데다 마담 또한 얼굴도 고운지라 씁새를 비롯해서 호이장놈, 총무놈까지 문지방 닳아빠지도록 드나들며 어찌 손이라도 잡아볼까 궁리하던 곳이었기 때문이다.

“오픈은 아니고… 그저 부비적거리는 것을 마누라가 본 겨. 여튼 맥주집 바닥에 몇 번 나뒹굴다가 겨우 도망쳤다니께.”

정가놈 꼬라지가 눈에 선하게 보였다. 분명히 정가놈 마누라가 들이닥쳐서는 정가놈 멱살을 잡고 땅바닥에 몇 번 내리꽂았을 것이다. 뭐, 늘상 정가놈과 놈의 마누라의 싸움은 그렇게 일방적으로 메다꽂고 메다꽂히는 활극이었으므로.

하지만 지금 씁새와 호이장놈의 가슴이 부글거리는 것은 정가놈이 바닥에 메다꽂혀서 죽어나갔건 어쨌건 간에, 정가놈이 그 곱상한 마담과 이미 부비부비를 했다는 것 때문이었다. 언감생심 손조차 잡아보지 못했거늘, 이 모성본능 충실히 자극하는 놈이 먼저 부비질을….

씁새와 호이장놈의 얼굴이 시뻘겋게 달아오르든 말든 정가놈이 계속 말을 이었다.

“겨우 볼링장 빌딩 구석에 숨어서 마누라 사라지길 기다리구 있는디… 참이루 나 자신이 애처럽드먼. 내가 이리 살아서 우치키 헐 것인가 싶기도 허구… 그려서 내 바람기를 잠재우기 위혀서 무엇을 허문 좋을까 고민을 혀봤구먼.”

“그려서? 그려서 우쩌자구 이 든적시런 난봉쟁이야.”

씁새가 으드득 이를 갈며 물었다.

“마누라허구두 이 문제루 고요히 상담을 혀봤는디… 그… 살아온 인생을 반추허문서, 참이루 반성의 시간을 가질 수 있는 취미이문서 올곧게 빠져들 수 있는 취미가 무엇인가 생각 허다가 자네들이 허는 낚시를 한번 해보자는 것에 결론이 났구먼?”

“낚시?”

씁새와 호이장이 동시에 소리쳤다.

“니놈이 낚시를 헌단 말여? 인자는 아파트 단지가 성에 안 차니께 전국 팔도 각지루다가 영역을 넓히겄다는 거여?”

씁새가 기가 차서 소리를 질렀다.

“나는 심각혀. 뭔가 다른 취미에 눈을 돌리덜 않으면 평생을 마누라헌티 두들겨 맞… 여허튼 새롭게 마음을 다잡고 새 출발을 허고 싶다 이거여.”

정가놈이 자신의 잔에 남은 맥주를 홀짝 들이키고는 말했다.

“정가놈 말이 사실일까?” 맥주집을 나와 아파트로 향하며 씁새가 호이장에게 물었다.

“글세… 영 시덥지 않은 놈이라 뭔 말을 허야 허는지 모르겄구먼….”

두 사람이 뭔가 께름칙한 기분으로 막 아파트 정문에 다다를 때였다.

“천수 아빠허구 말씀은 나눴는감유?”

정가네 쌀집 앞에 나와 섰던 정가의 마누라가 두 사람을 보고 물었다. 그녀의 등 뒤로 밝게 비치는 전등불이 흡사 그녀에게서 후광이 뿜어져 나오는 듯 보였다.

“그 인간 말종이 오십 평생을 발정 난 강아지 모냥이루다 살아왔슈. 나두 그때마다 두들겨 패구 반 죽여놔두, 이 인간이 기어다닐 근성만 있으문 나가서 또 그 짓이여유. 접때두 볼링장 지하에 술집서 그 짓거리 허는 걸 찾아가서 반 죽여놨는디….”

“씨벌… 정가놈이 부비적거리기만 했다드먼… 그것보다 더 진도가 나간 모냥이다.”

씁새가 조용하고 힘 있게 이를 갈았다.

“씨벌눔시키!”

호이장의 눈에서 살기가 느껴졌다.

“그 인간 말종이 몇 번 바닥에 딩굴다가 냅다 튀드라구유. 그 술집 마담 머리채 부여잡구 귓방맹이 몇 대 쥐어박구서 쫓아가니께 어디루 사라졌드라구유. 그라드만 어제는 뭔 바람이 불었는지 지헌티 무릎 꿇고서는 개과천선 하겠다문서 상아 아빠(씁새)허구 여진이 아빠(호이장)랑 낚시나 댕기겠다드먼유. 똥 처먹는 개새끼가 하루아침에 사료 처먹겄슈? 당장에 그 빌어먹을 짓거리가 고쳐지덜은 않겠지만, 우쩌겄슈? 물 맑고 공기 좋은 데루 나댕기문 사람 꼬라지가 차차 변허겄지유. 수고스럽드라두 인간 하나 고쳐줘봐유. 은혜는 잊덜 않을라니께유.”

정가 마누라가 말을 그렇게 부탁조로 하고는 있었지만, 어째 양 손을 허리춤에 턱 걸치고 있는 꼴이 부탁을 들어주지 않으면 당장이라도 아스팔트 바닥에 패대기라도 칠 기세였다.

“그게… 낚시라는 것이 당장 우치키헌다구 혀서 되는 것이 아니구유. 낚시라는 것이 참이루 고상헌 취미인디… 정가놈은 워낙이….”

“인간 하나 고쳐질 때까정… 아니여! 시방부텀 쭈욱, 지가 상아 아빠허구 여진이 아빠 술은 원 없이 사드릴께유. 이 인간 데불구 다님서 아랫도리나 함부루 휘두르지 못허게 간수해 주셔유!”

여허튼… 무엇이 되었든 간에 씁새와 호이장이 팔자에 없이 팔난봉꾼 아랫도리나 감시해야할 처지에 놓이게 된 것이다. 분명히 밝혀두지만, 씁새와 호이장은 정가놈 마누라가 원없이 술 사준다는 말에 혹해서 승낙을 한 것은 절대 아니다. 그리고 다음날부터 당장에 이 팔난봉꾼 정가놈을 끌고 다니며 낚시강의와 장비구입이 시작된 것은 당연했다.

개차반낚시회가 단골로 드나드는 낚시점이 문제의 볼링장 일층에 위치해 있었지만, 어차피 지하의 그 술집은 정가놈 마누라에게 마담이 귓방망이 몇 대 줘터진 후로 폐업했기에 별 문제는 없었던 것이다.

다만, 씁새에게 쑥스럽고 괴로운 것은 단골로 다니는 ‘수영낚시점’의 여사장 때문이었다. 이 든적스러운 정가놈의 난봉질이 워낙 동네에 만발하다보니 여사장의 눈빛이 곱지 못했던 것이다.

시장바닥에서 마누라에게 줘터지고는 떡실신한 정가놈 모습을 한두 번 본 것도 아니고 정가놈 마누라와 막역한 사이인 여사장은 정가놈을 대놓고 벌레 보듯 했고, 개차반낚시회원들에게도 퉁명스러워졌던 것이었다. 겨우 정가놈의 굳은 의지와 정가놈 마누라의 부탁을 설명하고서야 여사장의 눈빛이 다소 풀어지기는 했지만 말이다.

그렇게 정가놈과 함께 장비를 고르고 저녁이면 술집에서 낚시강의를 피력하며 며칠이 지나 첫 출조를 앞둔 금요일이었다.(계속)