강과 바다가 만나 염분이 해수와 담수의 중간인 수역을 기수(汽水)역이라고 부르는데, 염분 변동이 크기 때문에 독특한 생물상을 보이며 희귀성을 가지는 서식지다. 그러나 개발로 인하여 하구의 자연이 댐과 제방으로 변형되며, 기수역 서식지가 점차 감소하거나 훼손되고 있어 보전의 필요성이 제기되고 있다.

삼투압 조절 능력 있어야 기수역에서 생존 가능

바닷물의 염분은 약 3.5%이고 담수는 0.1% 이하이므로 해양 동물과 담수 동물은 서로 다른 염분에 적응한 생리적 특성을 가진다. 주변의 염분이 높으면 세포의 삼투압이 낮아 수분이 빠져나가 탈수로 죽게 되며, 반대로 염분이 낮으면 체내로 물이 들어와 팽창하여 세포가 터진다. 태초에 생물이 발생한 곳은 바다이며 체내의 삼투압은 바닷물과 비슷하게 진화하였다. 지금도 바다의 무척추동물은 대개 몸의 표면이 단단하지 않으며 바다와 같은 삼투압을 가지고 살아간다. 어류와 같은 고등동물은 삼투압 조절 능력을 개발하여 바닷물의 1/3 정도로 주변 해수보다 낮은 삼투압을 유지하고 있다.

그러나 민물에서는 반대로 체내의 염분을 가두고 스며드는 물을 퍼내는 능력이 필요하다. 민물이 바닷물보다 생존하기에 어려운 환경이며, 그래서 바다에 동물이 발생한 후 1억 년 후에야 담수에서도 동물이 살 수 있도록 진화하였다. 현재의 해양 동물은 염분 2.5% 이상에서 살 수 있도록 적응하였고, 담수 동물은 염분이 거의 없는 조건에서 살 수 있도록 적응하였다. 민물고기 가운데 염분에 내성이 강한 잉어도 최대 0.5% 정도가 생존한계이며 식물도 비슷하다. 그런데 강과 바다가 만나는 하구에서는 유량과 지점에 따라 염분이 크게 변동하므로 동물이 적응하기 어렵다. 비가 많이 내리면 민물이 멀리 바다로 펴져 나가고 가뭄이 들면 바닷물 경계선이 강을 따라 올라간다. 이런 곳에서는 끊임없이 삼투압을 조절할 수 있는 생물만 살 수 있으니, 바다의 생물 다양성에 비하면 기수역의 동물 다양성은 매우 낮다. 삼투압 조절 능력이 큰 특수종만이 살 수 있기 때문이다.

산란터, 피신처로 이용되는 기수역

염분이 0.5~2.5%인 기수역에서는 염분 변동 때문에 담수 동물도 살기 어렵고 해양 동물도 살기 힘든 조건이지만 이곳에 적응한 일부 종에게는 오히려 경쟁자를 배제하고 소수종이 크게

번성할 있는 기회가 된다. 기수역에서 산란을 하거나 치어가 성장하며 기수역을 치어 보육장으로 이용하는 동물도 있는데, 포식자가 바다보다 적은 기수역으로 피신하여 치어를 키우려는 진화이다. 심지어 연어는 기수역에서 잠시 삼투압을 조절한 후 포식자가 거의 없는 하천의 최상류로 올라가 가을에 산란하는 진화를 이루어 냈다.

기수역의 또 다른 특징은 플랑크톤이 많은 부영양 수역이어서 혼탁한 수질을 보인다는 것이다. 플랑크톤의 밀도는 수중의 영양분의 양에 비례하는데, 가장 중요한 원소는 인과 질소다. 강물에는 질소가 많고 바닷물에는 인이 많으므로 강물과 바닷물이 섞이는 곳에서는 플랑크톤이 많이 살고 혼탁해진다. 플랑크톤이 많으면 치어의 먹이가 많아 생존하기에 유리한 환경이 된다. 그러나 도시하수가 유입하는 곳에서는 영양소가 지나치게 많아 플랑크톤 과다 또는 유해 적조 피해가 나타나기도 한다.

기수역에서는 화학적 침전도 혼탁해지는 원인이 된다. 담수에는 토양에서 용출된 칼슘이 많이 함유되어 있고, 바닷물에는 이산화탄소가 탄산이온의 형태로 많이 녹아 있다. 칼슘과 탄산이 만나면 탄산칼슘이라는 석회석 성분의 침전물이 생성되는데, 이것이 바다에서 석회암이 생성되는 기작이며 기수역이 혼탁해지는 주요 원인이다. 물이 혼탁하다는 것은 어류를 잡아먹는 포식자에게는 시계가 좁아 먹이를 찾기 어려운 불리한 조건이어서 치어의 생존율이 높아지므로 기수역을 치어 보육장으로 선택하는 것은 생존에 유리한 선택이다.

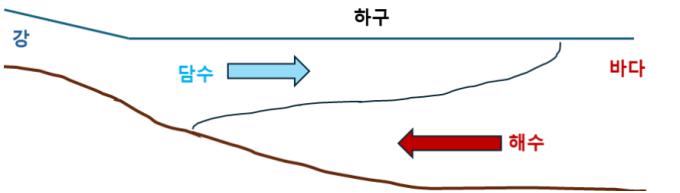

그러므로 기수역을 이용하도록 진화한 동식물에게는 기수역이 생존에 필요한 귀중한 서식지다. 가장 중요한 곳이 영어로 에스튜어리(estuary) 라고 부르는 하구인데 강폭이 넓어지고 유속이 느려져 플랑크톤이 살기에 유리한 조건을 더해 준다. 기수역 하구에서는 염분 성층현상이 나타나 밀도가 작은 민물은 표수층으로 덮이고 밀도가 큰 바닷물은 바닥을 따라 강 상류로 역류해 올라간다. 즉, 위층은 담수, 아래층은 해수가 존재하는 염분 경사가 형성되어 동물은 적절한 염분을 찾아 적응할 수 있다. 이곳에서 삼투압을 조절한 후 강으로 오르기도 하고, 바다로 내려가기도 한다.

자연적 하구에서 담수는 표수층으로 해수는 심수층으로 유입하며 기수역 서식지가 형성된다.

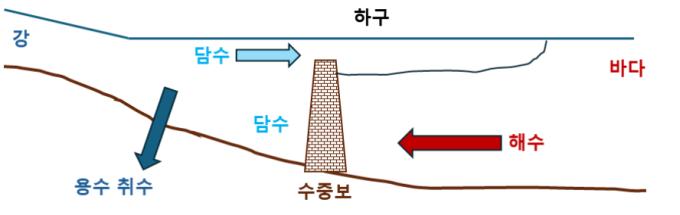

담수를 채수하기 위하여 설치한 한강 하구 신곡 수중보에 의한 해수침입 차단 모식도.

댐과 간척사업이 기수역 감소 원인

그런데 물을 이용하려는 인간의 입장에서 보면 염분이 높은 물은 쓸모가 없다. 농사를 지을 수도 없고 식수로 사용할 수도 없다. 그래서 생각해 낸 방법이 하구에 댐을 만들어 해수의 침입을 막고 담수로 유지하는 것이다. 한강 하구에는 ‘신곡 수중보’라는 댐이 있는데 서해 간조 시에는 물 밖으로 드러나고 만조 시에는 물에 잠기며, 심층의 해수가 한강으로 역류하는 것을 막아 수중보 상류의 김포지역에서 염분이 없는 농업용수를 취수할 수 있도록 도와주는 설비다. 우리나라 5대강 가운데 섬진강을 제외한 금강, 영산강, 낙동강의 하구에는 담수를 취수하기 위해 거대한 댐을 만들어 바다와 강을 격리해 두었다. 자연히 기수역은 없어졌다.

서해안의 남양호, 삽교호 등의 간척호도 기수역 감소의 원인이 되었다. 동해안에는 작은 규모지만 기수 서식지인 석호가 있는데, 그나마도 소멸하고 있다. 경포호와 영랑호는 수질악화를 이유로 해수 유입 수로를 만들어 해수호로 변형하여 그나마 쥐꼬리만큼 남아 있던 기수 서식지를 없애 버렸다. 수질이 조금 나쁘더라도 기수 생물이 살아갈 수는 있었는데 아예 서식지를 없애 버렸으니 수질 개선의 목적이 무엇인지 이해할 수가 없다.

그런데 새로이 형성된 기수 서식지가 있으니 아라뱃길이다. 한쪽은 한강에 연결되어 거의 담수에 가까운 낮은 염분을 보이고 반대쪽 끝은 바다에 연결되어 높은 염분을 보인다.

수심에 따라 아래쪽은 염분이 높고 표수층은 염분이 낮은 분포도 보인다. 수질은 만족스럽지 않지만 아마도 기수 생물들이 좋은 보육장으로 이용하고 있을 것이다.

해수 침입을 막고 기수역을 담수화하고 용수를 취수하기 위하여 대부분의 하구에 둑이 건설되어 있다.(사진 김범철)

삼투압 조절능력이 있어 기수역에서 살 수 있는 대표적인 어종 숭어.(사진 공공누리)

※ 낚시광장의 낚시춘추 및 Angler 저작물에 대한 저작권 침해(무단 복제, 전송, 배포 등) 시 법적 책임을 질 수 있습니다.